Wenn man davon ausgeht, dass unsere Wahrnehmung notwendigerweise abstrahieren muss, um all die Impulse, die auf unsere Sinnesorgane einströmen sinnvoll ordnen zu können, dann ist Abstraktion erst einmal eine Selbstverständlichkeit.

In Zusammenarbeit mit dem Gedächtnis kann man sich vorstellen, dass das Wesentliche, auf das hin die Erscheinungsformen der Wirklichkeit reduziert werden, die Elemente sind, die man nicht zuordnen kann, die neu, unbekannt oder gefährlich sind. Das Bekannte braucht nicht besonders beachtet zu werden, da man die Erscheinungsformen und die damit zusammenhängenden Auswirkungen ja kennt. Man muss darauf nur in eingeschränktem Maße achten, da es ja immerhin sein kann dass sich etwas vermeintlich Bekanntes als etwas ganz anderes entpuppt.

Ein anderer Grund sich dem Bekannten zu widmen ist die Möglichkeit, dass es in einer Situation so wenig "Neues" zu erleben gibt, dass man sich in Ruhe dem Bekannten widmen, und vielleicht unbekannte Seiten dieses Bekannten entdecken kann. Diese Möglichkeit hat die Zivilisation eröffnet, die die Gefährdungen, die aus der Natur kommen, auf ein Minimum reduziert hat. Man kann die sinnlichen Eindrücke des Gegenstandes "genießen", man kann sich einer Sache ganz hingeben, Das Neue kommt somit nicht mehr nur von außen, sondern es ist das Ergebnis eines immerfort neuen Umgangs mit den altbekannten Dingen. Dies ist sicherlich eine wichtige Quelle kultureller Tätigkeit.

Das "Besondere", welches durch die alltäglichen Lebensumstände nicht mehr gegeben ist, wird künstlich geschaffen, es werden durch künstlerisch kulturelle Eingriffe Besonderheiten geschaffen, die als Objekte (Bilder, Einrichtungsgegenstände, Bekleidung etc) oder auch als einmalige Situationen (Das Schauspiel, das Konzert oder das besondere gesellschaftliche Ereignis wie vielleicht eine Hochzeit) unsere besondere Aufmerksamkeit erringen können.

Abstrahierende Wahrnehmungsweisen

Man kann die ikonische Wahrnehmungstendenz, die ja vom "Kennen" ausgeht, vom Identifizieren einer bekannten Gestalt, auf die modifizierenden Tendenzen hin untersuchen.

An erster Stelle steht bei diesen Wahrnehmungsweisen immer die ikonische Wahrnehmungstendenz, alle anderen können sich modifizierend dazugesellen. Es macht hier nur Sinn eine weitere Tendenz zusätzlich zu untersuchen, natürlich könnte man auch weitere modifizierende Tendenzen hinzudenken, das würde aber sofort eine allzu große Anzahl von Untersuchungsfeldern öffnen. Wieder mal ein Anschauungsbeispiel dafür, wie oberflächlich jede analytische Arbeit sein muss.

ästhetische Abstraktion

Ein von außen kommende Impuls kann wiedererkannt werden, da er als Wahrnehmungskonstante gespeichert ist. Wenn ich den Lichtschalter anknipse, gehe ich davon aus, dass es hell wird. Dieser Impuls kann auch vom Gegenstand isoliert wahrgenommen werden als eigenständige "Qualität" (z.B. 'hell'). Hierunter fallen demnach die sinnlich wahrnehmbaren sogenannten 'Material-Eigenschaften' als "ästhetische Abstraktion". Wir werden diesem Phänomen bei der Untersuchung des Ungegenständlichen wieder begegnen.

gestische Abstraktion

Es gibt innere Befindlichkeiten als Antwort auf Außenimpulse. Solche Befindlichkeiten können uns bekannt sein. Wir wissen, dass wir z.B. neugierig sind, wissen, dass wir Hemmungen verspüren, wenn wir angesprochen werden. Wir können innere Befindlichkeiten, als "spontane Reaktion" auf bestimmte Außenimpulse wiedererkennen. Z.B. auf ein Ziel zugehen, oder Aufmerksamkeit, Interesse zeigen, aber auch Fluchtverhalten, aber auch z.B. Hunger und Müdigkeit auf innere Impulse hin. Diese "gestische Abstraktion", die als Veränderung der Motorik ihren Niederschlag findet, erleben wir zwar auf den Außenimpuls hin bezogen, dennoch erleben wir unser Verhalten darauf hin als unabhängig vom auslösenden Impuls. "Schon wieder" habe ich so und so mich gefühlt, "schon wieder konnte ich dem nicht widerstehen..." Auch diesem Phänomen werden wir bei der Untersuchung des Ungegenständlichen wieder begegnen. (wie übrigens bei allen weiteren Abstraktionsweisen.)

tiefensymbolische Abstraktion

Das Wiedererkennen von Abstrahierungen auf der t-sy WvW kennen wir von "Stimmungen", "Empfindungen", "Gefühlen". Diese stehen zwar einerseits in Zusammenhang mit den auslösenden Impulsen, sind aber dennoch als eigenständige Gefühle beschreibbar. Wir können solche tiefensymbolischen Abstraktionen mit Erregung, Freude, Angst, Trauer, Hass, Liebe, Glücklich-Sein, etc. beschreiben und als solche Empfindungen wiedererkennen.

ikonische Abstraktion

Die ikonische Abstraktion ist der Bereich der Klassifizierung von Gegenständen und Situationen. Die "Tasse" gehört hier ebenso her wie der "Abend".

Das Beispiel hier ist "Herbstlaub", oder auch "Ahornblatt".

individualsymbolische Abstraktion

Die individualsymbolische Abstraktion hat ihren Bereich in Vorlieben, oder auch Misslieben, was bestimmte, auf das Individuum bezogene Erkennungsmerkmale darstellt. Diese sind z.B. Vorlieben für bestimmte Stile, Farben, Moden, die unabhängig von den konkreten Außenimpulsen (z.B. in Form eines bestimmten Kleidungsstückes) als Merkmal für die Person gelten können. Die Person selbst erlebt diese individualsymbolische Abstraktion darin, dass sie sich mit bestimmten Situationen identifiziert und diese quasi als Merkmal ihrer eigenen Person erlebt.

Bei dem Beispiel können wir nur unterstellen, dass diese Art der Selbstpräsentation für die Person eine Art Identitätsmuster ist, welches ihrer Selbstwahrnehmung entspricht - sonst würde sie sich so wohl nicht zeigen.

sprachsymbolische Abstraktion

Die sprachsymbolische Abstraktion kennen wir von allen kulturellen Phänomenen her. Die Sprache selbst ist unabhängig vom konkreten Außenimpuls in der Lage "Worte" für bestimmte Dinge zu setzen. Aber auch alle Funktionen der Gesellschaft, wie Straßensysteme, Versorgungswege, soziale Netze, dann auch die bestimmten Sparten bei Medien inklusive dem Wildwestfilm oder der Talkshow oder der Oper sind Ausdrucksformen dieser sprachsymbolischen Abstraktion. Und wir wissen, dass es ein leichtes ist, eine Autobahn von einer Landstraße oder eine Oper von einem Videoclip zu unterscheiden.

Das Beispiel zeigt ein Plakat für einen "Kriegsfilm".

indexalische Abstraktion

Die indexalische Abstraktion betrifft das Thema der "Gesetzmäßigkeit". Unabhängig von den konkreten Anlässen gibt es allgemeine naturwissenschaftliche oder auch soziale Gesetzmäßigkeiten, die als solche beschreibbar sind. Wird bei der ästhetischen Abstraktion nach Eigenschaften gefragt, dann hier um die Gesetzmäßigkeiten dieser Eigenschaften. Wir haben es, wie beim Indexalischen immer, hier mit einer besonderen Nähe zu O zu tun. Nicht, dass über das Indexalische O vollständig erfasst werden könnte, aber das dem menschlichen Geist Zugängliche kann hier beschrieben und in allgemeine Sätze gefasst werden. Das Wissen um bestimmte Zusammenhänge, die in den konkreten Verhältnissen gar nicht sichtbar sind oder in Erscheinung treten, aber dennoch wirken, ist das Wesen der indexalischen Abstraktion.

Das Beispiel zeigt ein Schiff, von dem wir allgemein wissen, dass es normalerweise schwimmt, dass es hier dann wohl für den Winter zur Ruhe kommen soll, usw.

abstrakte Abstraktion

Dies könnte man auch das "Abstrakte der Abstraktion" nennen. Es muss sich dabei aber um eine erkennbare Qualität der Ikonizität, also einer doppelten Identifizierbarkeit handeln. Vom Ikonischen her bestimmt sich diese Qualität als ein Ereignis, welches man in vielfältiger Weise kennt, und vom Abstrakten her bestimmt sich diese Qualität als etwas grundsätzlich existentiell Erfahrbares, man könnte es somit einkreisen als die vom Abstrakten her sich bestimmende Konkretion. Damit soll gesagt werden, dass das Abstrakte als solches selbst nie konkret ist, es aber immer in einer Konkretion in Erscheinung tritt. Fasst man diese Konkretion als eine Erscheinungsform grundsätzlicher existentieller Zusammenhänge auf, dann ist eben diese Wahrnehmung einer Konkretion die abstrakte Abstraktion.

Das gezeigte Beispiel hat über das Motivliche als Topos hinaus eine Konnotation von Abschied, von Ungewissheit, auch Ruhe, die als existentielle Konstante aufgefasst werden können.

Abstrahierende Darstellungsweisen

Die Ausgangsfrage hierzu heißt: "Wie konkretisieren sich die oben entwickelten abstrahierenden Wahrnehmungsweisen auf einem Bild als abstrahierte Erscheinungsform des ikonischen Zeichenaspekts"?

Die ästhetische Abstraktion auf der Ebene der Formulierung (O'')

Die ästhetische O''-Abstraktion findet entsprechend der Wahrnehmungsweise ihren Ausdruck in dem Versuch, eine Formulierung zu gestalten, die in ihrer Qualität der Erscheinungsweise wiedererkennbar ist. Der Betrachter soll dann den vom Bild her kommenden Impuls als Wahrnehmungskonstante wiedererkennen zu können.

Dieser Impuls ist primär unabhängig vom Motiv. Als Wahrnehmungskonstante muss er auf dem Bildträger erscheinen, aber auch eine Qualität haben, der nach er auf vielen Bildträgern erscheinen kann. Die materielle Beschaffenheit der Oberfläche, der Leuchtkraft des Farbauftrags, der Glanz, die Transparenz der Farbschichten, die Kontraste, die durch Materialeinsatz entstehen etc. sind Ausdrucksformen dieser ästhetischen Abstraktion auf der Ebene des Bildes. Diese Darstellungsweise unterscheidet sich vom ästhetischen ZA als solchem darin, dass dort das Überraschende, das möglicherweise Neue einer ästhetisch-sinnlichen Erfahrung im Vordergrund steht, während hier der sinnliche Reiz im Wiedererkennen von bekannten, "interessanten" Reizen besteht. Zusätzlich zum ästhetischen ZA als solchem, muss es bestimmte ästhetische Konstanten sichtbar machen, die "identifizierbar" sind. Dies erscheint dann gegeben, wenn es sich z.B. um Stile handelt, z.B. den Impressionismus oder auch die ästhetische Qualität eines holländischen Stillebenmeisters des 17.Jhdts. Dabei wird deutlich, dass die ästhetische O''-Abstraktion durchaus in 'gegenständlichem', sogar hochgradig ikonisiertem Gewand daherkommen kann.

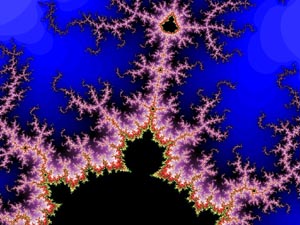

Das Beispiel zeigt einen "Mandelbrot-Baum", oder "Apfelbäumchen" welches auf dem mathematischen Prinzip der stetigen identischen Auffächerung (Fraktal) beruht. Fraktale besitzen die Eigenschaft der Selbstähnlichkeit, d. h., dass jedes kleine Stück des Fraktals die Struktur des Gesamtobjekts hat. Das Aneinanderreihen dieser identischen Elemente mit einem Computerprogramm bewirkt eine hohe ästhetische Qualität.

Die gestische Abstraktion auf der Ebene der Formulierung (O'')

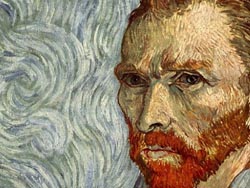

Die gestische O''-Abstraktion stellt sich dar in der Manier, in der Handschrift eines Malers. Anders als allgemein beim gestischen Zeichenaspekt ist hier auch die Wiedererkennbarkeit das Zentrum der Erscheinungsform. Die sog. "Kommatechnik", der unverwechselbare Duktus eines Van Gogh, der sog. Tachismus sind Erscheinungsweisen der gestischen O''-Abstraktion. Das rührende "mit dem Fuß gemalt" hat in Zusammenhang mit dem tiefensymbolischen Zeichenaspekt auch seinen Stellenwert innerhalb der gestischen O''-Abstraktion. Gegenständlich wird die gestische Abstraktion in dem Moment, in dem die wesentlichen wiedererkennbaren gestischen Mittel direkt an den Ausdruck des Gegenstandes gekoppelt werden: Die Malerei eines Spitzengewebes in der niederländischen Malerei z.B., oder auch die "hingetupften" Blumen in einem Bild von Monet, oder die wuchtige Formulierung eines Geschmeides in einem Bild des alten Rembrandt (z.B. "Die Judenbraut", ca. 1668).

Das Bild zeigt einen Ausschnitt aus einem Selbstportrait von Van Gogh. Seine Handschrift ist so bekannt und einzigartig, dass man leicht einen "Van Gogh" daran erkennen kann.

Die tiefensymbolische Abstraktion auf der Ebene der Formulierung (O'')

Die tiefensymbolische O''-Abstraktion hat ihre "plakativste" Erscheinungsform in bestimmten "Bildern" von emotional zuordenbaren "Stimmungs- und Empfindungswerten". Die blutüberströmte Leiche, der einzelkämpferische Blick des Marlboro/Camel Cowboys, das Verbrecherfoto, aber auch das liebliche, "romantische" Landschaftsbild sind Ausformungen dieser t-sy O''-Abstraktion. Es handelt sich dabei trotz des ganz direkten und konkreten Bildes um eine Abstraktion, da es tatsächlich nicht auf dieses einzelne Bild ankommt, sondern dieses soll eine unbewusste Empfindungssituation hervorrufen, um die es geht. Dabei ist das konkrete Bild lediglich Transportmittel. Es geht um die Repräsentation eines "Lebensgefühls" (oder besser "Lebensstilgefühls"). Dies geschieht in Bildmotiven, bei denen das Motiv selbst eigentlich keine Rolle spielt, wie z.B. der Sonnenuntergang, die schöne Zigeunerin und der röhrende Hirsch. Aber auch im Bereich der "ernsten" Kunst findet man diese Möglichkeit: Das Vanitas Motiv, das Seestück, und selbstverständlich die ganze Aktmalerei, mit ihrem verschwenderischen Appell an die Libido. Vom Motiv unabhängig, wird diese Form der Abstraktion wieder wirksam in bestimmten Farbklängen, mit entsprechenden "psychologischen" Farbwirkungen (eine "aufreizende" Farbigkeit, ein "brutaler" Farbklang etc.), in imposanten Formaten, in "hinreißenden" Inszenierungen, wobei der Eigencharakter des Kanals in seinen t-sy mäßigen Möglichkeiten ausgenützt wird.

Das Bild zeigt Courbets Bild "Die Woge".

Die ikonische Abstraktion auf der Ebene der Formulierung (O'')

Die ikonische O''-Abstraktion betrifft das ganze Spektrum des Motivbereichs. Hier tritt es dann auf, wenn nicht das Individuelle an sich gemeint ist, sondern der Gegenstand stellvertretend für die ganze Klasse dieser Gegenstände steht. Das "Menschenbild", das "Stilleben", die "Landschaft" etc. sind Beispiele dieser Abstraktionsklasse. Dabei geht es hier in erster Linie auch um den Abstraktionsgrad, der, immer auf der Basis des Wiedererkennens eines "Motivs", dennoch ganz bestimmte Motivmerkmale und -eigenschaften in den Vordergrund stellt. Es geht hier um das so oft lobend erwähnte "Typische" eines bestimmten Sachbereichs, um die Fähigkeit dieses aussagekräftig darzustellen. Dabei ist als O'''-Effekt die Tatsache entscheidend, dass der Betrachter über das sog. Typische Merkmale erfährt, die er selbst wieder individuell konkretisieren kann, auch ohne das Motiv des Malers und damit des O'' tatsächlich zu kennen. Der Stier von Picasso, das Huhn von Hokusai ist deswegen so "abstrahiert", da es die komplexen Merkmale eines Zusammenhanges auf die Umrisslinie reduziert und diese dann im Sinne des abstrakten ZA anreichert mit Informationen, die wesentlich nur über den abstrakten ZA zu vermitteln sind. Die ikonische O''-Abstraktion hat fast immer die 'Form' zum Gegenstand, 'abstrahieren' wird fast immer als Reduktion auf die Sachlichkeit, die Einfachheit der Form, des Umrisses verstanden. Die ganzen anderen Möglichkeiten der Abstraktion (siehe "Korken") beziehen sich in der Regel auf andere Abstraktionsebenen. (Funktion also auf index, Materialeigenschaft auf ästh, etc.)

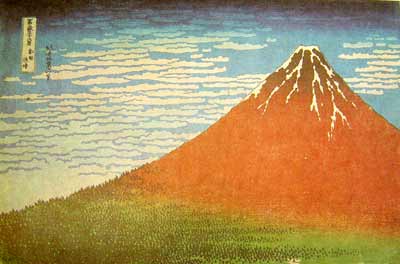

Das Beispiel zeigt das Bild von Katsushika Hokusai "Der Fuji bei Südwind", um 1823-29, London, British Museum. Der Fujiyama (Fujisan), als der heilige Berg der Japaner, ist zig-mal gemalt, gezeichnet und als Druckgrafik umgesetzt worden.

Die individualsymbolische Abstraktion auf der Ebene der Formulierung (O'')

Die individualsymbolische O''-Abstraktion ist in erster Linie für die Wiedererkennung der Person des Malers wichtig. Sie zeigt sich in vielfältigen Bezügen und ist eines der zentralen Themen kunstgeschichtlicher Untersuchungen. Die individualsymbolische Abstraktion wird ohne Hintergrundswissen um die Eigentümlichkeiten eines Künstlers als solche unerkannt bleiben. Dem Autor selbst mag sie durchaus bewusst sein. Wenn man die Zusammenhänge nicht kennt, wird die Wahrnehmung eher das Besondere erfassen und wird dies nicht als "typisch" oder bekannt zuordnen können.

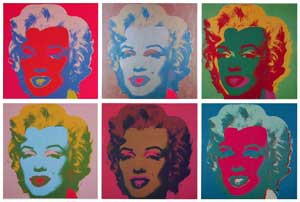

Beispiel: Wir erkennen hier einen "echten" Warhol.

Die sprachsymbolische Abstraktion auf der Ebene der Formulierung (O'')

x

Die sprachsymbolische O''-Abstraktion ist wohl neben der ikonischen die zentrale Darstellungsweise aller Bildnerei. Jede Sprachform abstrahiert gewissermaßen per definitione, da Sprache eben nach Klassen ausgerichtet ist und das Individuelle als "Namen" sich vom "Wort" der Sprache fundamental unterscheidet. Dennoch ist bei Bildern dieses Phänomen deutlich gebrochen: Die Bildproduktion ist trotz aller s-sy Dominanzen immer noch mehr "Namen" als "Wort", da auf jedem Bild in der Struktur der Gesamtaussage eine (in der Regel) unverwechselbare Aussage gemacht wird, die selbst als Individualität wiedererkennbar ist. Die sprachsymbolische O''-Abstraktion wird wirksam im Gesamtzusammenhang von "Stil", "Schule", und "Werkstatt", aber auch im Zusammenhang der Motiv-Erfassung. Damit soll gesagt werden, dass die Idee, z.B. ein Blumenstilleben zu malen eben eine sprachsymbolische Entscheidung darstellt. Auch die kompositorischen Zusammenhänge unterliegen häufig s-sy Konstanten, die als solche auch vom Publikum eingefordert werden. Auch die Kunstkritik sorgt dafür, dass die sprachsymbolische O'' Abstraktion ordentlich eingehalten wird, indem sie Bilder an anderen Bildern misst, Vorbilder und Querverbindungen aufweist und selbstverständlich nur die Maler ins Rampenlicht lässt, die im Sinne von Vermarktungsinteressen, diese auch ermöglichen.

Beispiel: Willi Sitte, Chemiearbeiter am Schaltpult, 1968, Öl auf Lw, 148x101cm, Dresden Gemäldegalerie

Die indexalische Abstraktion auf der Ebene der Formulierung (O'')

Die indexalische O''-Abstraktion hängt mit dem eben Ausgeführten eng zusammen: Der kulturelle Kontext, der für das Verständnis von Bildinformationen von zentraler Bedeutung ist, erscheint häufig in Zusammenhang mit der s-sy Ebene. Da die indexalische WvW aber noch das Wissen um gesamtkulturelle Zusammenhänge erfordert, (und auch von Zusammenhängen, die 'natürlicher' Art sind, wie Klima, Landschaft) ist diese Abstraktionsebene in gewisser Weise leichter erkennbar, in gewisser Weise aber auch schwerer. Leichter dann, wenn das aktuelle Lebensumfeld als Bedeutungsträger für die Aussage des Bildes von Belang ist, und deswegen darin kein Problem besteht, schwerer dann, wenn dies schon nicht mehr mit den Mitteln gegenwärtiger Verstehbarkeit möglich ist, sondern wenn Quellen, und andere historische Untersuchungen durchgeführt werden müssen um dieses Umfeld zu erschließen. Dann gehören dazu Kenntnisse zum ökonomischen, zum soziologischen, zum geografischen Umfeld. Die indexalische O''-Abstraktion unterscheidet sich von dem indexalischen ZA als solchem darin, dass dieser auch ganz differenzierte Besonderheiten mit einschließt, die indexalisch-ikonische Darstellungsweise schließt z.B. solche Phänomene mit ein, die Allegorie aus dem religiösen Zusammenhang darzustellen, während die indexalische Abstraktion das übergeordnete Gesamtfeld als Hintergrund darstellt. Die Unterscheidung von index. ZA und index. WvW lässt sich dadurch herstellen, dass index. WvW sich immer auf den tatsächlich erlebbaren Umraum bezieht, (und damit nur in Sonderfällen größere historische Felder umschließt - er bewegt sich eher in der erlebbaren und direkt 'wissbaren' Gegenwart), die indexalische ZA-Rezeption jedoch immer auf Vergangenheit bzw. auf Unbekanntes hin orientiert ist, da Bilder eben 'indirekte' Medien sind.

Die abstrakte Abstraktion auf der Ebene der Formulierung (O'')

Um was geht es hier? Zum einen geht es um die Ikonizität, also dem Wiedererkennen einer Identität, welcher Art dies auch sein mag. Dieses Ikonische oder diese Identität muss eine Qualität aufweisen, die einen Typus, ein Allgemeines repräsentiert, was nicht wie beim Ikonischen sonst, diese individuelle Identität in ihrem Wesen abstrahierend charakterisiert, sondern die Abstraktion muss darüber hinaus auf eine existentielle Konstante weisen. Das Typische ist nicht nur für das jeweils individuelle typisch, sondern steht für ein existentiell Erfahrbares.

Es geht also um die Frage, inwieweit das ikonisch-Abstrahierte unter dem Gesichtspunkt des Abstrakten verstanden und dargestellt werden kann. Bei den Grundtypen der Darstellungsweisen findet sich bisher lediglich der Hinweis darauf, dass die griechischen Götter als Figurationen Abstrakta menschlicher Seinsweisen verkörpern. D.h. allgemein: Das Abstrakte als O'' hat eine identifizierbare Form, die als abstrakte Allegorie oder als abstraktes Symbol in Erscheinung tritt. Die Formen abstrakter Allegorien finden sich neben den diversen Götterfiguren (auch wohl denen anderer Religionen), in bestimmten Zeichen. z.B.. Das Dreieck der "Dreieinigkeit", die Mandorla, (welche Beispiele lassen sich sonst noch finden?...)

Das Wesen der abstrakten Allegorie ist die bildliche Veranschaulichung von Vorstellungen, die eine abstrakte Qualität haben im Gegensatz zu einer kulturell codierten Vorstellung einer sprachsymbolischen Allegorie. Die abstrakte Allegorie ist dann im Gegensatz zum abstrakten Symbol, welches das Abstrakte sprachsymbolisch darstellt, eine Form die eher die ikonischen Anteile der bildlichen Veranschaulichung in den Vordergrund stellt. Daher dann auch die vielen Personifikationen im Bereich der Allegorie.

Die Möglichkeiten des abstrakten Symbols (immer noch als ikonische Abstraktion) bewegen sich auf der Ebene von Zeichen, die von ihrer Struktur und den Qualitäten der bildnerischen Variablen her etwas "Richtiges" im Sinne des Abstrakten ausdrücken. "Blitz", "Welle", "Sonne" (hier eben immer mit den Strahlen), sind solche abstrakten Symbole, auch 'Yin und Yang") Demgegenüber verrätseln reine Sprachsymbole, nur der Eingeweihte kann sie lesen. Abstrakte Symbole sind möglicherweise auch das "Kreuz", allerdings hat dieses Zeichen auch den "Geheimzeichencharakter", der für s-sy spricht. Dennoch ist das Kreuz ein abstraktes Symbol. Es ist ikonisch sofort wiedererkennbar, sprachsymbolisch definiert und abstrakt möglicherweise "richtig".

Beispiel: Eugene Delacroix: Die Freiheit führt das Volk an (1830), Musée National du Louvre, Paris

Das Gemälde des bedeutendsten Vertreters der französischen Romantik bezieht sich auf die Revolution im Juli 1830 in Paris, die den Maler zutiefst erschüttert hatte. Das Volk wird von der Allegorie der Freiheit,

dargestellt als jakobinische Jeanne d’Arc, zum Sieg geführt.

Möglicherweise sind die abstrakten Symbolisierungen vielfältiger, als auf den ersten Blick sichtbar werden kann: Vielleicht kann man einen gut Teil der bildnerischen Variablen (Format, Senkrechte etc) zu den abstrakten Symbolen zählen, da diese ja bereits symbolischen Charakter haben, dadurch, dass sie in bildsprachlichen Kontexten eine klare Funktion haben. Inwieweit ihnen dadurch ihre abstrakte Qualität genommen wird, weil sie möglicherweise s-sy-mäßig formalisiert werden und damit ihres ursprünglichen Sinnes beraubt, müsste noch durchdacht werden.